Wissen

Zwischen Labor und Spielfeld

Was bringen Forschungskooperationen für die Trainingspraxis im Profifußball?

- Forschungskooperationen zwischen Universitäten und Vereinen nehmen zu. Häufig aber gehen Forschende und Praktiker mit unterschiedlichen Erwartungen in die gemeinsame Forschungsarbeit.

- Praktiker wollen schnelle Ergebnisse haben und informell informiert werden. Forschende gehen den „langsameren“ wissenschaftlichen Verfahrensweg und bevorzugen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.

Abstract

Forschung schiebt sich immer weiter in den Profifußball hinein. Viele Vereine und Leistungszentren gehen Forschungskooperationen mit Universitäten und Hochschulen ein, um konkrete Problemstellungen zu lösen. Eine weltweite Umfrage unter Forschungsbeteiligten zeigt: Solche Verbundprojekte verfolgen hauptsächlich das Ziel, die Leistung von Spielerinnen und Spielern zu verbessern. Hindernisse sind die unterschiedliche Erwartungshaltung von Forschenden und Praktikern, die verschiedene Ansprüche an die Ergebnisvermittlung und die Zusammenarbeit im Forschungsteam haben.

Forschung für den Fußball

Lange Zeit galt: „Wer mehr läuft, gewinnt das Spiel.“ Inzwischen hat die Sportwissenschaft gezeigt: Auf die gelaufenen Meter im hochintensiven Bereich kommt es an. Wie oft und wie lange ein Spieler während eines Spiels sprintet, ist heute ein entscheidendes Leistungskriterium. Forschungserkenntnisse schieben sich immer weiter in den Profifußball hinein und spielen eine zunehmend größere Rolle in der Trainingspraxis. Wissenschaftliche Daten unterstützen die Leistungsentwicklung, schärfen die Belastungsprofile einzelner Spielpositionen und unterlegen das Belastungsmonitoring. Datenexperten, Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Kraft- und Konditionstrainer arbeiten in den Betreuerstäben der Spitzenvereine daran, die Leistung der Spielerinnen und Spieler zu verbessern – unter immer höherem Erfolgsdruck.

Damit sie schneller an neue Erkenntnisse aus der Sportmedizin, der Biomechanik und der Psychologie gelangen, arbeiten viele Vereine mit Universitäten und Hochschulen zusammen. Solche Forschungskooperationen und Verbundprojekte bringen Theorie und Praxis näher zusammen. Anders als die Grundlagenforschung, die nach Antworten auf theoretische Fragen sucht, setzt die angewandte Forschung auf bekanntem Wissen auf, um praktische Probleme zu lösen und neue Techniken oder Methoden zu entwickeln. Forschende haben damit den Vorteil, sozusagen „nah am Objekt“ zu arbeiten; Praktiker profitieren direkt von den Ergebnissen. Aber funktioniert das auch?

Wie beeinflusst angewandte Forschung die Fußballpraxis?

Die Frage, wie nah Forschende an den Fragestellungen der täglichen Trainingspraxis arbeiten und ob der Wissenstransfer gelingt, liegt nahe. Denn angewandte Forschung kostet Zeit und Geld – und steht unter dem Druck, schnell qualitativ hochwertige und wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse zu liefern. Sie müssen für Trainer wie Athleten unmittelbar relevant sein und verlässlich zur Leistungsverbesserung von Spielerinnen und Spielern beitragen [1].

„Obwohl Forschungskooperationen zunehmen, weist die Umsetzung der Ergebnisse in die Trainingspraxis große Lücken auf“, stellt der britische Sportwissenschaftler James J. Malone fest. Das könnte am fehlenden Praxisbezug liegen. Möglicherweise erforschen Sportwissenschaftler häufiger das, was sie für interessant halten und nicht das, was Praktiker nützlich finden [2]. Oder es gelingt den Forschenden nicht, ihre Erkenntnisse einem nicht-akademischen Publikum leicht verständlich zu vermitteln, weshalb Trainer immer noch informelle Gespräche mit Trainerkollegen als Informationsquelle bevorzugen [3].

Ob das so ist und woran das liegen könnte, hat Malone mit seinem Forschungsteam in einer Umfrage untersucht. Befragt wurden 93 Teilnehmende aus Forschung (57 Akademiker) und Fußballpraxis (36 Betreuer und Trainer), die an Forschungskooperationen oder Verbundprojekten beteiligt waren. Sie stammten mehrheitlich aus Europa, waren größtenteils im Fußballsport aktiv und betreuten überwiegend erste Mannschaften.

Was Forschende und Praktiker dazu sagen

Nach dem „Warum“ gemeinsamer Forschungsarbeit gefragt, zielen die Motive beider Gruppen in die gleiche Richtung: Forschende wie Praktiker wollen in erster Linie die Leistung und die Gesundheit von Spielerinnen und Spielern verbessern. Erst an dritter Stelle steht die Erweiterung des eigenen Wissens oder die berufliche Weiterbildung. Am wenigsten ausschlaggebend ist demnach der Druck von Vorgesetzten oder des Managements.

Auf das „Wie“ gemeinsamer Forschungsarbeit geschaut, zeigen die Umfrageergebnisse jedoch, dass akademische Forschung und Fußballpraxis verschiedenen Systemen angehören, die unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten folgen und daher nicht so leicht zu vereinen sind. Das betrifft zum Beispiel die Art und Weise, wie Forschungsergebnisse dargestellt und vermittelt werden.

Trainer und Betreuer haben in der Regel im Alltagsgeschäfts wenig Zeit und tun sich schwer, wissenschaftliche Studien zu beurteilen. Laut der Umfrage wünschen sich die Praktiker leicht verständlich dargestellte Erkenntnisse, zum Beispiel in Form von Infografiken, wie sie in Zeiten von Social Media auf verschiedenen Kanälen schnell vermittelt werden. Allerdings machen es die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens den Forschenden nicht einfach, diesem Wunsch nachzukommen. Denn obwohl sich das Veröffentlichungstempo in der Wissenschaft in den letzten Jahren extrem verschnellert hat, folgen Akademiker immer noch den bewährten Verfahren, die Glaubwürdigkeit und Aussagekräftigkeit von Studien sicherstellen sollen. Dazu gehört das Veröffentlichen in Fachzeitschriften, die Studien einem sogenannten Peer-Review-Verfahren unterziehen, in dem die Studie auf Herz und Nieren geprüft wird. Erfüllt sie wissenschaftliche Standards nicht, muss der Forschende seine Arbeit korrigieren oder die Veröffentlichung wird abgelehnt, weil die Schwächen doch zu groß sind. „Einige Verlage erlauben zwar inzwischen informelle Darstellungsweisen wie Infografiken in ihren Zeitschriften“, erklärt Malone. Doch auch die müssen den Bewertungsmetriken genügen.

Schnelle Ergebnisse versus evidenzbasiertes Arbeiten

Während Praktiker im leistungsorientierten Trainingsalltag schnelle Lösungen für Problemstellungen haben wollen, nehmen Forschende mit Blick auf die Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens langfristige Perspektiven ein. Gesicherte Forschungsergebnisse brauchen dann länger, etwa weil die produzierten Daten nochmals kontrolliert werden müssen. Diese unterschiedliche Erwartungshaltung in Bezug auf die Schnelligkeit von Forschungsergebnissen betrifft auch das Forschungsdesign. Experimentelle Studien, so fand Malone heraus, werden in Forschungskooperationen eher selten durchgeführt. Sie bringen in der Forschungswelt ein höheres Renommée, sind in der Praxis aber in der Regel aufwendiger. Beispiele für solche laborgestützte Methoden sind doppelt markiertes Wasser für die Erfassung des Energieumsatzes oder tragbare Sensoren, die biomechanische Daten bei Spielerinnen und Spielern aufzeichnen, um so Bewegungsmuster, Kräfte und Belastungen während des Spiels oder Trainings individuell genau messen zu können. Forschende beklagen laut der Umfrage, ihre Forschungsarbeit würde durch das Personal in den Betreuerstäben nicht ausreichend aktiv unterstützt oder erhalte nicht genügend Raum.

Mangelnde Akzeptanz zeigt sich auch in Vorbehalten der Nicht-Akademiker gegenüber der Wissenschaft. „Einige Trainer befürchten, die sportwissenschaftlichen Forschung könnte Schwächen ihres derzeitigen Wissensstands aufdecken“, sagt Malone. Allerdings wird dieser Befund durch neuere Untersuchungen nicht gestützt, wonach Trainer sportwissenschaftliche Unterstützung nützlich finden, auch wenn sie andere Zwecke damit verbinden [4].

Akzeptanz schaffen durch klares Erwartungsmanagement

Forschungswelt und Trainingspraxis ließen sich leichter vereinen, schlägt Malone vor, wenn beide Seiten zu Beginn eines Projektes ihre Erwartungen an das Forschungsergebnis genau benennen. Forschende und Praktiker sollten nicht nur die Forschungsziele klar definieren, sondern auch in einer Projektvereinbarung oder einem Forschungsvertrag, die Rollen und Verantwortlichkeiten beider Seiten genau festlegen. So würde die Akzeptanz auf Seiten der mitarbeitenden Praktiker erhöht. Forschende sollten ihrerseits ihre Forschungsthemen so wählen, dass sie nicht dem persönlichen Forschungsinteresse dienen, sondern in erster Linie für Trainer und Betreuerstäbe relevant sind.

Zudem sollten Forschende ihre Mitarbeitenden wie studentische Hilfskräfte vor Ort im Verein mitarbeiten lassen. „Embedded Science“ nennt sich dieser Ansatz. Die räumliche und die direkte Zusammenarbeit im Forschungsteam bietet unter anderem den Vorteil, dass Forschungserkenntnisse schon während des Prozesses an Betreuer und Trainer weitergegeben werden können, anstatt bis zum Studienabschluss und die Forschungsveröffentlichung zu warten.

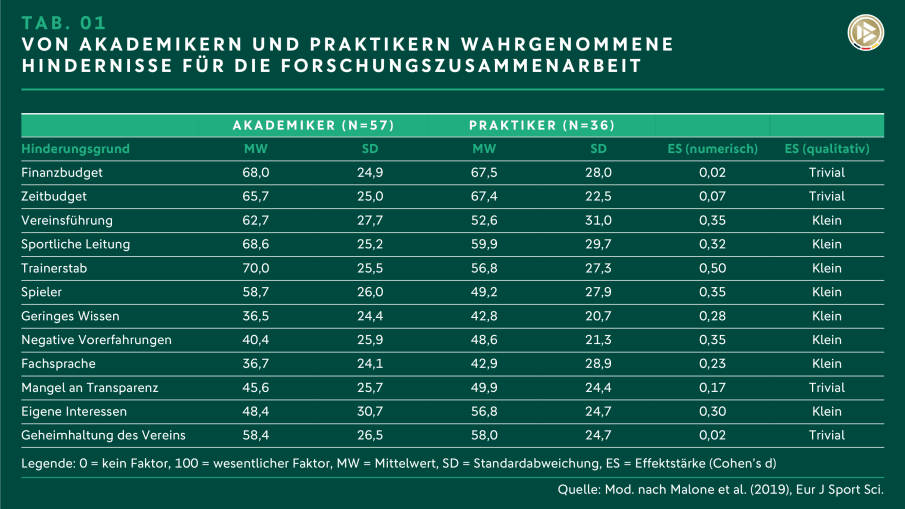

Schließlich braucht jede Forschungskooperation eine solide Finanzierung. Größte Hürde für Verbundprojekt ist, laut Umfrage, die Zustimmung des Managements (vgl. TAB. 01). Darin waren sich beide Gruppen, Forschende wie Praktiker, einig. Häufigste Hindernisse war die Wahrung des Clubgeheimnis und der Zeitaufwand für die gemeinsame Forschungsarbeit.

Die Inhalte basieren auf der Studie „Perspectives of applied collaborative sport science research within professional team sports“, die 2019 im „European Journal of Sport Science“ veröffentlicht wurde.

Diese Studie teilen:

Literatur

- Malone, J. J., Harper, L. D., Jones, B., Perry, J., Barnes, C., & Towlson, C. (2019). Perspectives of applied collaborative sport science research within professional team sports. European Journal of Sport science, 19(2), 147-155.Studie lesen

Bishop, D., Burnett, A., Farrow, D., Gabbett, T., & Newton, R. (2006). Sports-science roundtable: Does sports-science research influence practice? International Journal of Sports Physiology and Performance. 1(2), 161-168.

Jones, B., Till, K., Emmonds, S., Hendricks, S., Mackreth, P., Darrall-Jones, J., Roe, G., McGeechan, S. I., Mayhew, R., Hunwicks, R., Potts, N., Clarkson, M., & Rock, A. (2019). Accessing off-field brains in sport; An applied research model to develop practice. British Journal of Sports Medicine, 53(13), 791-793.

Reade, I., Rodgers, W., Hall, N. (2009). Knowledge transfer: How do high performance coaches access the knowledge of sport scientists? International Journal of Sports Science and Coaching. 3(3), 319-334.

Weston, M. (2018). Training load monitoring in elite English soccer: A comparison of practices and perceptions between coaches and practitioners. Science and Medicine in Football, 2(3), 216-224.

Newsletter

Für die Akademie-Post anmelden und auf dem Laufenden bleiben!